【車訊網 報道】有人以為,甲午戰爭只是一場海戰。事實上,那場戰爭總共有46場戰斗,除了2場海戰,其余44場都是陸戰,主要發生在遼寧省。因為距北京沒多遠,我駕車按照時間順序,逐個走了一遍。加上以前在日本、韓國和山東采集到的素材,湊成一篇甲午戰爭全過程的回顧。

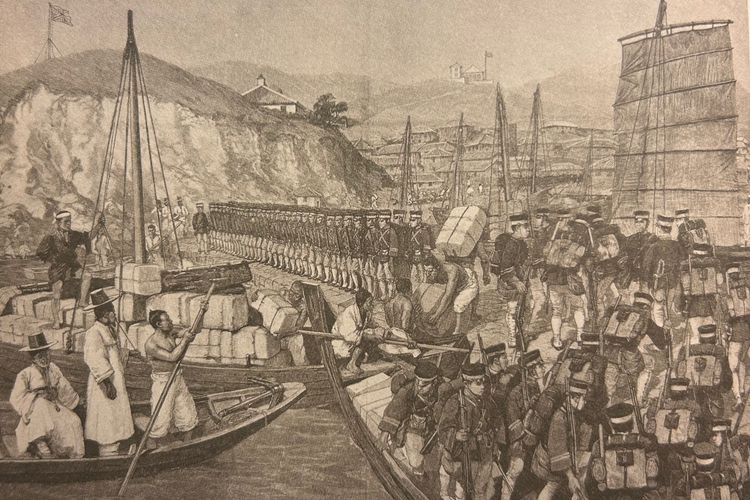

1894年,是農歷甲午年。那年6月,朝鮮發生內亂,邀請我國出兵鎮壓。日本趁機也派出軍隊,入侵朝鮮(下圖是日軍仁川登陸的歷史畫片)。

7月25日,豐島海戰。

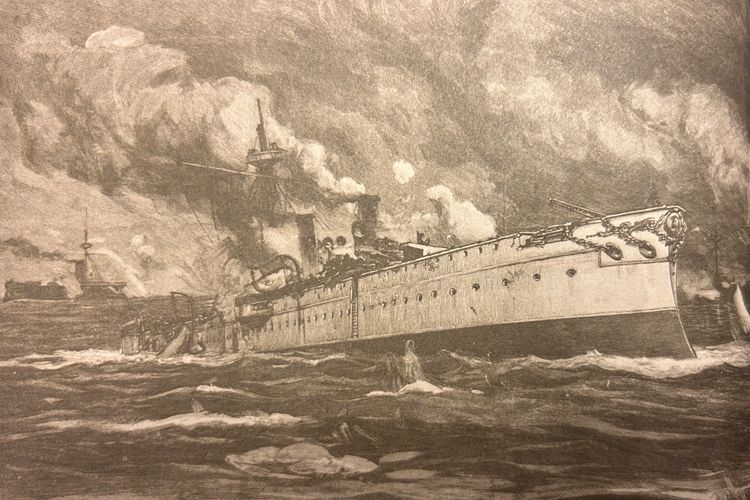

面對這種情況,中國開始增兵。7月25日,為運兵船護航的北洋水師濟遠和廣乙兩艘戰艦,途中遭遇日本軍艦(下圖是濟遠號的歷史畫片)。

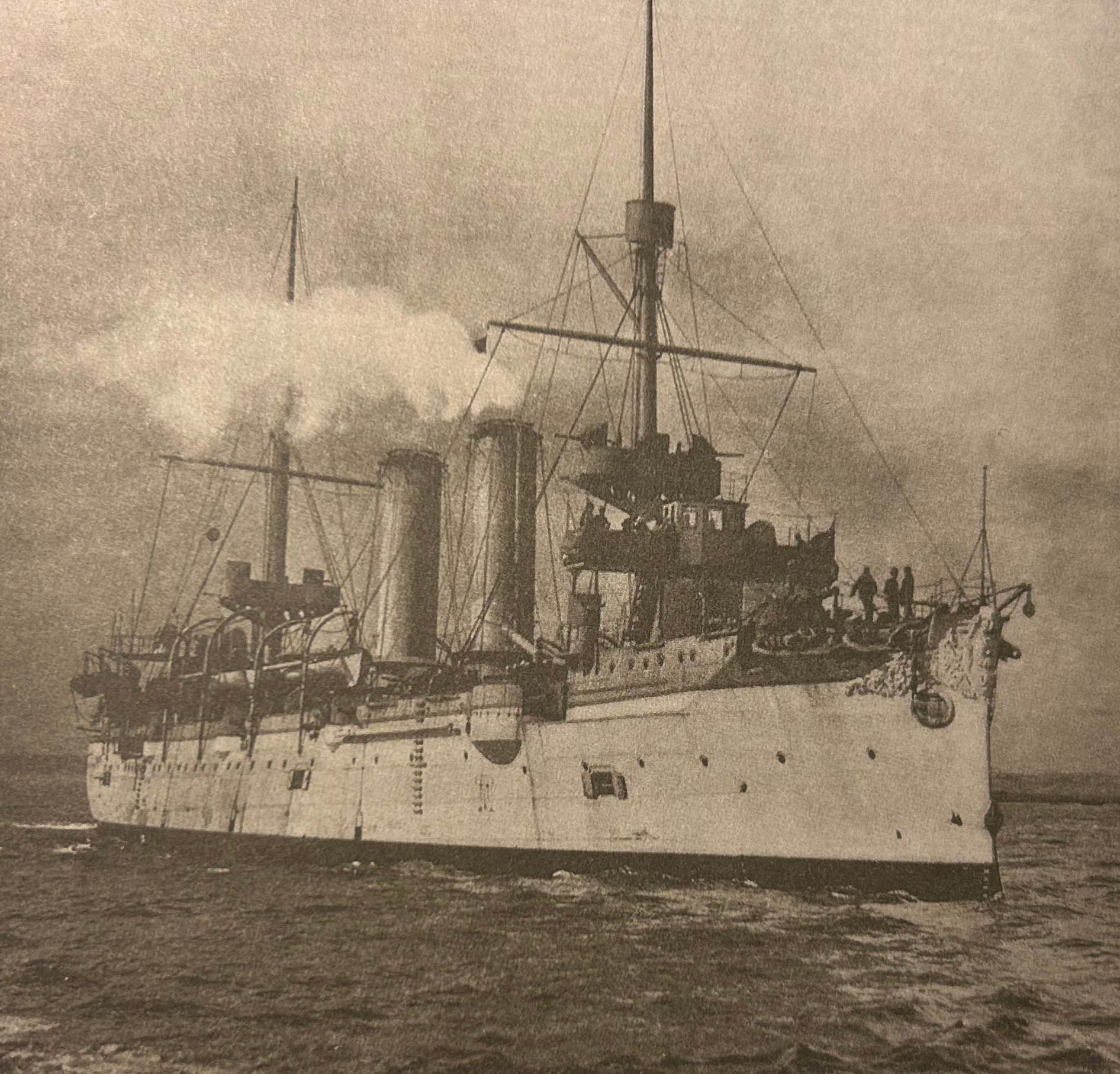

日本軍艦有3艘,分別是吉野(下圖)、秋津洲和浪速。雙方相遇后,日艦首先開炮。

濟遠和廣乙隨后開炮還擊,雖然擊傷吉野和浪速,但終究不敵對方,一沉一傷。這場戰斗,由于靠近如今韓國的豐島,史稱豐島海戰。

下圖是濟遠號上的前主炮(現陳列于山東威海劉公島海軍公所)。

海戰還沒有完全結束,另一條運兵船——我國租用的英國商船高升號路過此地,被日艦攔截,要求投降。船上的中國軍人寧死不屈,拒絕投降。

浪速號艦長東鄉平八郎見狀,下令開火,將高升號擊沉(下圖左船是浪速,右船是高升)。

船上的1116名中國軍人,除2人被俘,2人游泳逃生,241人被路過的英國、法國和德國軍艦搭救以外,其余871人壯烈殉國。

7月28日,成歡驛戰斗。

3天后,7月28日,中國駐扎在朝鮮的軍隊,在今天韓國的成歡驛,與日軍交火。

雖然兩軍人數大致都在4000人左右,交戰初期我軍還略占上風,但最終還是輸掉了這場戰斗,撤退到如今朝鮮首都平壤(下圖是戰場遺址之一:安城渡)。

8月1日,中國向日本宣戰。

成歡驛戰斗3天之后,我國向日本宣戰,并向朝鮮派出4支軍隊,總兵力約1.3萬人,絕大多數駐扎在平壤一帶。

9月15日,平壤戰役。

進入9月,日軍第5師團逐漸逼近平壤,在進行了一系列中小型戰斗之后,于9月15日,以1.3萬人的總兵力,向平壤發動進攻。打了一整天,不分勝負,天黑后,我軍在明明占據優勢的情況下,莫名其妙地丟下35門火炮,792發炮彈,1160支步槍,56萬發子彈,以及數以萬計的軍餉和軍糧,倉皇逃離(下圖是平壤城北的牡丹臺和玄武門)。

尤其荒唐的是,由于逃離時秩序混亂,上萬軍人相互踐踏,再加上日軍伏擊,損兵折將達2000多人,比白天打仗的傷亡,多出N多倍(下圖是我軍逃離平壤時,被日軍抓獲的戰俘。)

9月17日,黃海海戰。

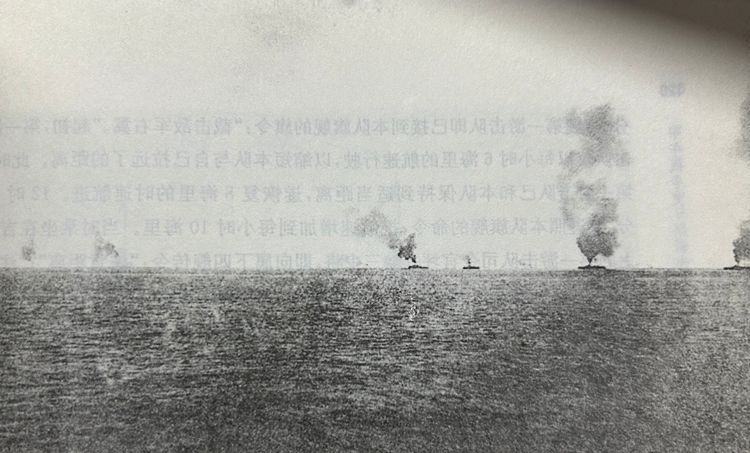

正當他們一片混亂地往回跑時,我國正向朝鮮繼續增兵。為了避免上回的悲劇重演,這次北洋水師幾乎全體出動,為運兵船護航。途中,9月17日,在遼寧東港附近海域,與日本聯合艦隊相遇,雙方各12艘戰艦,大打出手,史稱黃海海戰(下圖是海戰現場的歷史照片)。

海戰持續將近5個小時,中國5艘戰艦沉沒,日本5艘戰艦重傷,此后,我國剩余軍艦一直呆在港內,日本拿到制海權(下圖是在海戰中沉沒的致遠艦的歷史畫片)。

10月24日,鴨綠江之戰。

海戰之后,中國調集3萬軍隊,配備90余門火炮,沿鴨綠江建立防線。

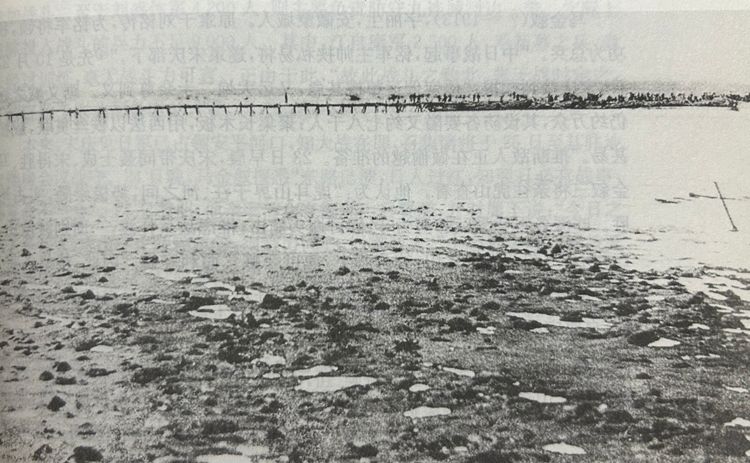

10月24日,日軍1.5萬人在今天丹東虎山附近,架設橋梁(下圖),輕松過江,侵入我國。

也就是說,由3萬人構筑的防線,幾乎在一天之內全部瓦解。74門火炮、3萬發炮彈、4400支步槍,430萬發子彈,以及大量軍糧,全部送給日軍。

10月24日,花園口登陸。

跨過鴨綠江的是日軍第1軍,司令長官山縣有朋,下轄第3師團(桂 太郎)和第5師團(野津道貫)。

同樣是在10月24日,日軍第2軍在花園口登陸,兩支軍隊形成南北呼應之勢。第2軍司令長官大山嚴,下轄第1師團(山地元治)、第2師團(佐久間馬太)和混成第12旅團(長谷川好道)。

花園口以前是莊河市明陽鎮下面的一個村,如今是個經濟區(下圖是日軍在花園口登陸的歷史照片)。

這里的海灘,海潮落差高達4.6米,退朝后,泥灘特別長,艦隊行駛到距岸邊6公里處時,就不能往里走了,只能換小船。所以,登陸行動非常緩慢,從10月24日開始,忙活到11月7日才完事兒,歷時15天。

日軍剛開始登陸時,在登陸場附近與我軍相遇,我軍是一支300人的部隊,見到日軍拔腿就跑。也就是說,當時我國已經知道日軍正在登陸,不知為何,居然按兵不動,沒能在日軍最脆弱的時刻發動進攻。

11月6日,金州防御戰。

日軍完成登陸后,往南走120公里,來到金州。

他們首先在劉家店、石門子等地,與我軍交火,然后在11月6日,進攻金州城。金州是一座古城,當年擁有堅固的城墻,高6米,頂寬4米,架設著10余門火炮(下圖是金州城的歷史照片)。

但這些沒能擋住日軍,他們先用炮轟,然后讓士兵徒手爬上城墻,看到日軍殺了進來,我軍從西門撤退,日軍只用了小半天兒,就占領了金州城(下圖是如今金州市區里的副都統衙門博物館)。

金州城南邊兒不到10公里的海邊,有高大的炮臺,日軍判斷自己的火力打不過,便組織敢死隊,打算冒死進攻。可是,炮臺守軍看到金州淪陷,還沒等日軍來,便在6號晚上撤退了。

7號一大早,日軍小心翼翼地摸進徐家山炮臺,這才發現里面空無一人(下圖是徐家山炮臺遺址,如今是金州區炮臺山公園。)

另一支日軍同樣很輕松地,占領了和尚島炮臺和老龍頭炮臺,晚些時候,又占領了黃山炮臺。

這些炮臺在如今大連市區的北邊,但當時大連市還沒誕生,炮臺所保衛的,是大連灣里的軍港。

日軍來了以后,整個軍港,包括120門火炮(下圖)、水雷營、火藥庫等,全部繳獲,甚至包括水雷布置圖,按照圖紙拆除水雷之后,日本艦隊駛入大連灣,花園口登陸作戰至此結束。

11月18-21日,旅順攻防戰。

日軍奪取金州城、大連灣之后,休息10天,隨后往西,準備進攻旅順。

旅順是個天然良港,我國在這兒進行了大規模建設,除了海岸線上的黃金山等炮臺,內陸地區還有松樹山、二龍山、雞冠山、椅子山和案子山等炮臺,構成一條嚴密的防線。

日軍第1師團1.4萬人來襲時,我國在這一帶駐軍也是1.4萬人,兩軍由此爆發了一場攻防戰。

旅順攻防戰之一:土城子戰斗。

日軍進攻旅順的戰斗,首先在土城子爆發。土城子位于旅順正北方向,距離10公里(下圖是土城子阻擊戰紀念碑)。

11月18日,得知日軍即將來襲,徐邦道和衛汝成率軍主動出擊,在土城子附近向日軍發動進攻,日軍抵擋不住,開始撤退,我軍窮追不舍,戰斗從上午10點打到下午4點,由于后勤補給幾乎為零,只得在黃昏前收兵。據日方數據,全天共擊斃日軍12人,擊傷43人。此戰的規模雖然不大,但這種主動進攻的戰斗,別說甲午戰爭,就是后來的抗日戰爭,也不多見(下圖是日軍在土城子搬運死傷者的歷史照片)。

旅順攻防戰之二:于大山戰斗。

11月20日,徐邦道等人,再次率軍出擊,進攻日軍在于大山的陣地,雙方展開炮戰,由于日軍迅速增援,我軍沒有取得什么戰果,只得收兵(下圖是于大山戰場遺址)。

旅順攻防戰之三:日軍全面總攻。

11月21日早上6點,日軍第1師團向椅子山炮臺發動進攻。我國守軍憑借有利地形和武器優勢,抵抗頑強(下圖是椅子山堡壘)。

此時,日軍炮兵在203高地架起火炮,向我軍陣地轟擊。我軍支持不住,放棄炮臺撤退。到了早上8點,日軍將椅子山炮臺和它南面的案子山炮臺,全部占領(下圖是案子山堡壘)。

上午9點多,日軍混成第12旅團開始進攻二龍山炮臺,守將姜桂題指揮軍隊頑強抵抗,在克虜伯炮、格林炮、地雷、步槍的聯合作用下,3次打退日軍進攻。日軍最終是以敢死沖鋒,強行沖進炮臺,我軍只得點燃彈藥庫,突圍撤退(下圖是二龍山堡壘)。

與此同時,二龍山炮臺西側不遠處的松樹山炮臺,在第1師團炮兵的轟擊中,彈藥庫被擊中,引起大爆炸,炮臺很快淪陷(下圖是松樹山堡壘)。

接近正午時分,二龍山炮臺、東雞冠山炮臺等,全部失守。

順便說一句,現在來到旅順看到的炮臺,幾乎都是后來俄國人駐扎時修建的,不是甲午戰爭的遺物(下圖是日軍占領椅子山炮臺時的歷史照片)。

下午,日軍繼續往南進攻,打到旅順港。港口東西兩側均有一系列炮臺,其中,東側的黃金山等炮臺,守軍沒做任何抵抗,日軍輕松占領。西側炮臺在守將張光前的率領下,堅守陣地,不斷用火炮轟擊日軍,直至太陽落山。入夜后,張光前率軍撤退(下圖是日軍進攻旅順時的歷史場景)。

戰前,旅順防線被譽為固若金湯,無論南面的海上,還是北面的陸地,都有環環相扣的堡壘與炮臺,炮臺多達31座,配備重炮76門、輕炮56門、機關炮24門。如此嚴密的布防,居然會在1天之內全部失守,令人遺憾。

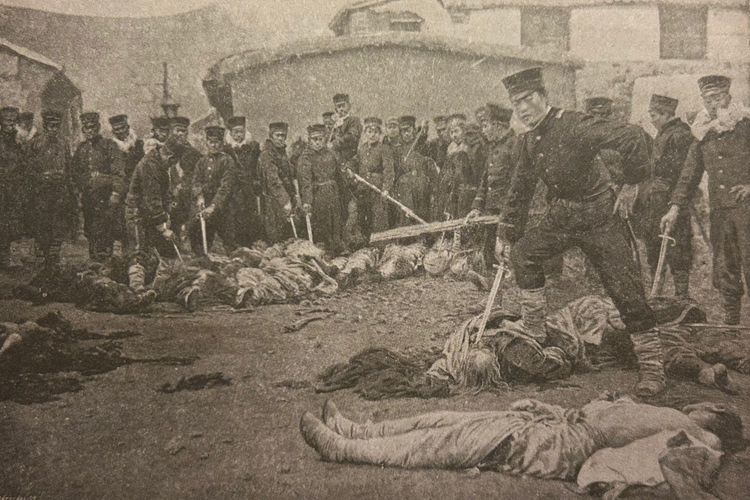

日軍占領旅順后,獸性大發,展開了一場屠殺。當時的日軍中,有西方記者隨軍采訪。其中,美國記者克里爾曼,如實地向全世界揭露了他親眼目睹的暴行(旅順大屠殺時的歷史場景)。

據說,整座旅順基本被斬盡殺絕,遇難人數多達2萬人,幸存者有36人、四五百人或800余人等不同說法(下圖是旅順萬忠墓)。

進攻旅順的,是日軍第2軍。那么,剛才說到的、跨過鴨綠江入侵我國的第1軍呢?

11月9日-12月5日,草河口等地游擊戰。

11月9日,日軍第1軍派出第10旅團,從鳳城出發,一路往北,打算途經草河口、連山關,翻越摩天嶺,向沈陽進軍。

我軍將領依克唐阿和聶士成,分別率領各自的部隊,利用有利地形,神出鬼沒,與敵人展開游擊戰,弄得日軍暈頭轉向,在冰天雪地中,每天都有幾十人甚至上百人凍傷,由于減員嚴重,最后不得不于12月5日,全部返回鳳城(下圖是摩天嶺附近的蟠龍寺,聶士成的指揮部曾設在這里。)

整個甲午戰爭,能在運動中,尋找戰機,出其不意地打擊敵人,唯有聶士成和依克唐阿兩支部隊做到了。其余軍隊,全部是消極防御、被動挨打(下圖是蟠龍寺內,紀念聶士成戰功的石碑。)

12月13日,日軍占領海城。

12月9日,日軍第1軍當中的第3師團,途經岫巖、析木城,于12月13日攻占海城。由于海城位置相當重要,我軍立即展開反攻,戰斗發生在瓦崗寨(下圖),雖然我軍頑強奮戰,打死打傷400多日軍,可畢竟還是以失敗告終。

在這之后,我軍又對海城發動了4次進攻,試圖奪回,但均未能如愿。

順便說一句,有人以為甲午戰爭從頭到尾都是李鴻章指揮,其實不然,旅順淪陷后,朝廷成立督辦軍務處,由恭親王奕?負責,領導班子包括慶親王奕劻、戶部尚書翁同龢、禮部尚書李鴻藻、步軍統領榮祿、禮部左侍郎長麟,各路軍隊都由他們來指揮。

軍隊方面,也不再單單是李鴻章的淮軍,而是將更多的湘軍,調入戰場。到了戰爭后期,據說總兵力已達40萬人。

日本方面,在廣島設立戰時大本營,天皇本人親臨,在廣島住了7個月,進行直接指揮(下圖是廣島城內的戰時大本營遺址)。

1月10日,日軍占領蓋平。

海城雖然被日軍占領,但它是孤軍深入,北面的牛莊、南邊的營口、西面的田莊臺等地,都有中國軍隊,處于三面包圍狀態。為了緩解壓力,駐金州的日軍第2軍,組建了一個混成旅團,由乃木希典少將率領,于1月10日攻占蓋平,也就是今天的蓋州。

1月20日,日軍登陸山東。

自黃海海戰之后,北洋水師基本守在港內,很少出動。對于日本人來說,這支艦隊始終是個威脅,于是,他們將第2軍改編為山東作戰軍,下轄第2師團和第6師團,于1月20日,在山東成山的龍須島登陸。從側后方迂回到威海,逼近北洋水師的大本營——劉公島。

1月30日-2月11日,劉公島保衛戰。

日軍逼近威海后,首先攻占沿岸炮臺,并占領威海衛城,同時,日本艦隊來到港外,試圖水陸夾擊,一舉殲滅北洋水師。身陷重圍的北洋水師發炮還擊,雙方展開激烈的炮戰,擊傷日本軍艦2艘,其它日艦撤退。

隨后,日艦改為夜間偷襲,派魚雷艇潛入軍港,擊中旗艦定遠號。日軍以為北洋水師氣數已盡,連續7天發動7次進攻,均被我軍擊退。

由于身陷重圍,內部不和,援兵又遲遲不到,絕望之中的北洋水師統帥丁汝昌,于2月12日早晨自殺。楊用霖、張文宣等拒絕投降的將領,隨之自殺。

緊接著,北洋水師的官員牛昶昞等人,以丁汝昌的名義寫了一份投降書,派廣丙號艦長程壁光,送到日本艦隊。

2月17日,北洋水師官兵5000余人,離開劉公島。日本聯合艦隊駛入軍港,港內的鎮遠、濟遠、平遠等10艘戰艦,編入日本海軍作戰序列。

北洋水師全軍覆沒(下為劉公島海軍公所的現在圖與歷史圖)。

3月4日,牛莊之戰。

正當北洋水師全軍覆沒的時候,日軍在遼寧的各個師團,紛紛出動。首先是第1師團在太平山與我軍激戰,接著,第3師團和第5師團在鞍山會師,然后又于3月4日,向牛莊發起進攻(下圖是牛莊太平橋)。

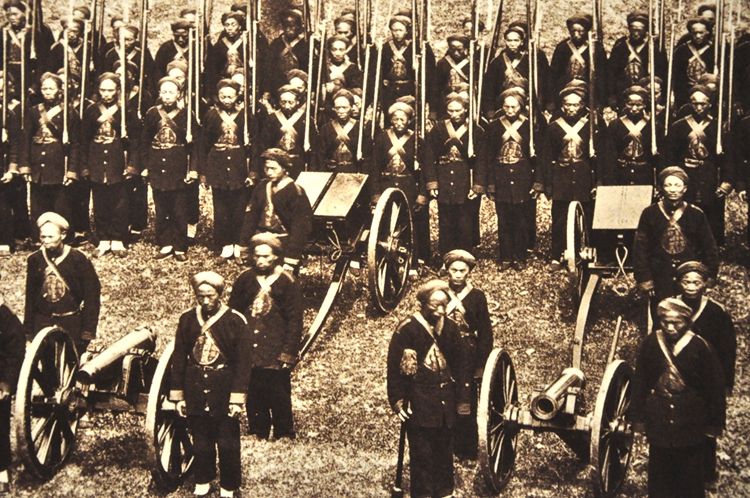

此時,日軍總兵力接近1.2萬人,我軍是6000人,盡管如此,我軍頑強抵抗,使之成為甲午戰爭中最為慘烈的巷戰。打死打傷日軍將近400人,我軍傷亡1700余人(下圖是甲午戰爭時期的中國軍隊)。

3月6日,日軍占領營口。

3月6日,第1師團從大石橋出發,進逼營口,守軍不戰而逃,日軍輕松占領。營口市區西側的海岸邊上,有幾座炮臺(下圖),日軍來到時,里面空無一人,只有45門大炮、150支步槍和堆積如山的彈藥。

3月9日,田莊臺大戰。

日軍第1軍和第2軍共2萬多人,向遼河河畔的田莊臺合圍,中國守軍在此同樣擁有2萬兵力,由此,甲午戰爭中規模最大的陣地戰在田莊臺展開。

日軍在遼河東岸架起91門大炮,朝我軍陣地發射炮彈2790發,我軍抵抗不住,遺棄40門大炮后撤退(下圖是田莊臺旁邊的遼河)。

田莊臺之戰,我軍陣亡1000余人,他們的遺體,安葬在田莊臺附近。墓地保存的很好,免費開放。

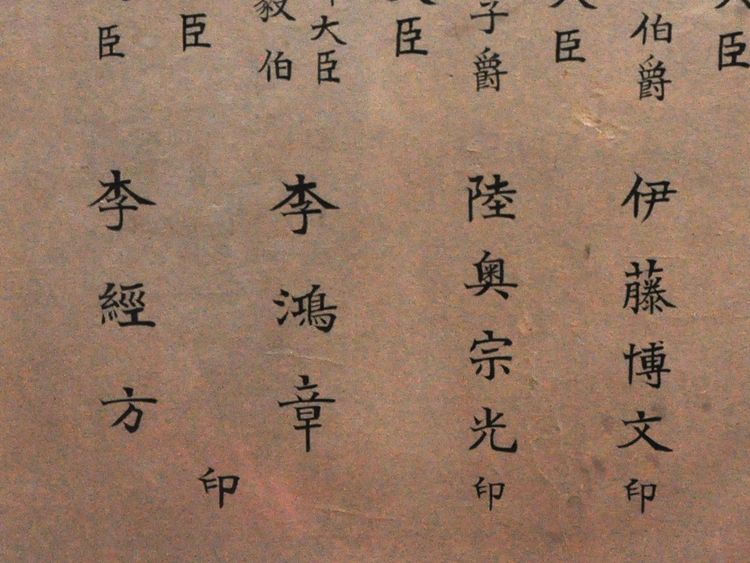

3月20日-4月17日,中日談判。

田莊臺之戰,是甲午戰爭中的最后一仗,這場戰斗結束后一個星期,李鴻章奉命出發,前往日本下關,與日本首相伊藤博文展開談判,并于4月17日簽訂《馬關條約》。

下圖是談判會場——下關市區里的一家高檔餐館:春帆樓。

條約主要內容包括:

1,割讓遼東半島、臺灣及附屬島嶼、澎湖列島。

2,賠償軍費白銀2億兩。

3,承認朝鮮獨立。

條約剛剛簽訂,在俄、德、法三國干涉下,日本放棄遼東半島,條件是我國額外支付贖金3000萬兩白銀。

至此,甲午戰爭畫上句號。

通過這番回顧,可以看出,甲午戰爭的失敗,既不是武器的不足,也不是彈藥的缺乏,根本原因就倆字:體制。

《星爺說車》更多內容——如果您用電腦或平板電腦,點擊下圖即可進入《星爺說車》專欄。

關于《星爺說車》——與周星馳無關。本人姓夏名星,從小就有白頭發,被同學戲稱夏老頭兒。后來,友人按我們北京當地習俗,起綽號星爺——北京類似稱呼很常見,蹬三輪兒的叫板兒爺,販賣東西的叫倒兒爺。

星爺自1988年開始駕車周游,至今不輟;2001年開始在汽車媒體做評測,閱車無數。

狀態

狀態

點擊完成分享

點擊完成分享

{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}

{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}

{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}