【車訊網 報道】柏林空運很出名。在它之前,還有個規模龐大的駝峰航線空運。一架架運輸機來往穿梭,把幾十萬噸戰略物資送到抗戰前線。為此,1500多位機組人員犧牲,500多架運輸機墜毀。我駕車來到高黎貢山深處的中緬邊境,親眼看到其中的53號運輸機。

徒步高黎貢之后,我回到怒江邊,駕車往北70公里,是怒江州的首府瀘水市,當地人把它叫六庫。過六庫11公里,在一個路口左轉往西60公里,來到片馬。

這60公里路,主要是爬高黎貢山,前天和昨天剛徒步爬了兩遍,今天又駕車爬。這次旅行,我跟高黎貢山算是結下很深的緣分。山里的植物分布很分明,山腳下的怒江畔,有許多熱帶植物,比如芭蕉、甘蔗、咖啡。

往上走10公里,路邊變成溫帶植物,停車看,怒江就在腳下,直線距離似乎只有1公里。

再往上,連樹都沒了,到處光禿禿,冰雪也越來越多,仿佛到了北方。終于,埡口到了,大石頭上刻著“片馬風雪埡口”。起碼在我來的這天,名副其實,既有雪,又有風。儀表顯示氣溫僅為2度,剛才在怒江岸邊是24度。

這個埡口位于高黎貢山的主脊線上,1911年,英國占領山脈西側的片馬等地,直到1961年才由緬甸歸還,從那時開始,片馬西側4公里的地方,是中國與緬甸的國境線。

過埡口,連續下坡,不少地方結了冰,非常滑,加上彎道太多,我全神貫注,不敢分心。直到恢復成茂密的綠蔭,前面出現一個小鎮,它就是片馬。

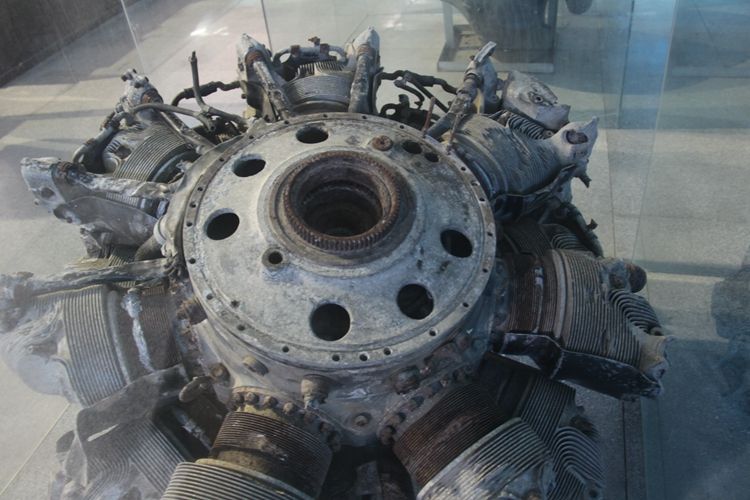

鎮子的中心處,坡上有個龐大而醒目的建筑,是駝峰航線紀念館,里面陳列著中國航空公司的53號飛機,這是駝峰航線墜落的飛機中,目前已知的最完整的一架。

1942年,日軍切斷滇緬公路,為了繼續獲得戰略物資,中美聯手開辟空中走廊——用飛機從印度汀江,把物資運到昆明。這條航線需要穿越橫斷山脈,而當時的飛行高度不夠高,飛行員必須根據山勢不斷調整,忽上忽下,故得名駝峰航線。

駝峰航線全長800公里,分為南北兩線。南線安全高度4000米,北線安全高度4500-6000米。執行的部門有2個,一是中國航空公司,二是美國軍方,后者最初由陸軍第10航空隊承擔,從1942年12月開始,組建美國空運總部印中聯隊,專門負責駝峰航線的運輸,直到戰爭結束。

中國航空公司是中美合資企業,隸屬交通部,利用美國提供的幾十架運輸機和泛美航空公司派出的飛行人員,同樣是駝峰航線上的主力。

據中航公司飛行員弗萊徹·漢克斯回憶:“軍人是按命令來飛駝峰的,而我們是志愿來的,他們飛幾個來回就輪休了,我們卻一直要飛,直到飛機掉下來摔死,或者和我一樣很幸運地飛到日本人投降。”

在漢克斯的同事里,有一位來自美國的機長叫吉米·福克斯。1943年3月11日,福克斯與副駕駛譚宣、通訊員王國梁一起,駕駛53號飛機從昆明起飛,途經片馬埡口時,因云層太厚,他們決定從片馬埡口南側的另一個埡口翻越高黎貢,就在此時,飛機被一股強烈的氣流壓了下去,失事墜落,下面這張照片據說是在失事前,由另一架飛機上的人所拍攝。

拍于駝峰航線紀念館

據空中觀察,墜落的53號飛機基本完好,但未能觀察到是否有幸存者。從此,飛行員們把這個埡口稱為“福克斯埡口”。由于這一帶當時屬于日占區,未能進行地面搜索。

拍于駝峰航線紀念館

直到滇西戰役結束,中航公司招募志愿者,前往“福克斯埡口”尋找,弗萊徹·漢克斯參加了,但未能找到53號飛機和機組人員。

1983年,福克斯的侄女史密斯·帕米拉,看到美國宇航局一位博士講述航天飛機的文章,向他求助。在博士幫助下,利用航天飛機拍攝的資料,確定出53號飛機的位置。1984年,帕米拉在泛美航空公司的資助下來到緬甸,卻因部落沖突未能達到墜機地點。

1996年,緬甸獵人發現53號飛機,消息傳出,駐片馬的邊防武警派人前往勘察,記錄下墜機坐標,東經98度41分39秒,北緯25度54分43秒,距中緬國境線137米。同年,漢克斯看到戈叔亞的有關文章,與戈先生取得聯系,告知包括墜機坐標等在內的一切細節。戈先生在1997年1月來到墜機點,找到53號飛機,在機內和周邊,沒發現機組人員的遺骸。

得知消息,漢克斯不顧八十高齡,直奔云南。就這樣,一名二戰飛行員,在等待半個世紀之后,終于來到53號飛機的身邊。漢克斯說:我的搜尋從1944年開始,結束于1997年。

拍于駝峰航線紀念館

1995年在南京竣工的“抗日航空烈士紀念碑”上,分別用中、英、俄三種文字,鐫刻3294位在抗戰期間犧牲的中外飛行員的名字,其中包括53號飛機的吉米·福克斯、譚宣和王國梁。

2002年,中國把一尊福克斯銅像送到美國,國家主席江澤民題詞:“這是一位在中國抗日戰場英勇獻身的美國飛行員,中國人民將永遠記住他的名字:吉米·福克斯。”

自從發現53號飛機,片馬鎮政府一直派人看護,1998年2月,在一場大雪前夕,看護人員撤離時,24歲的看護員曲天成遇難,年齡正好與福克斯相同。同年5月,53號飛機被切割后,搬到片馬鎮,建起“怒江駝峰航線紀念館”。

在紀念館里,53號飛機重新組裝起來,刷了油漆。美中不足,油漆刷得非常差。

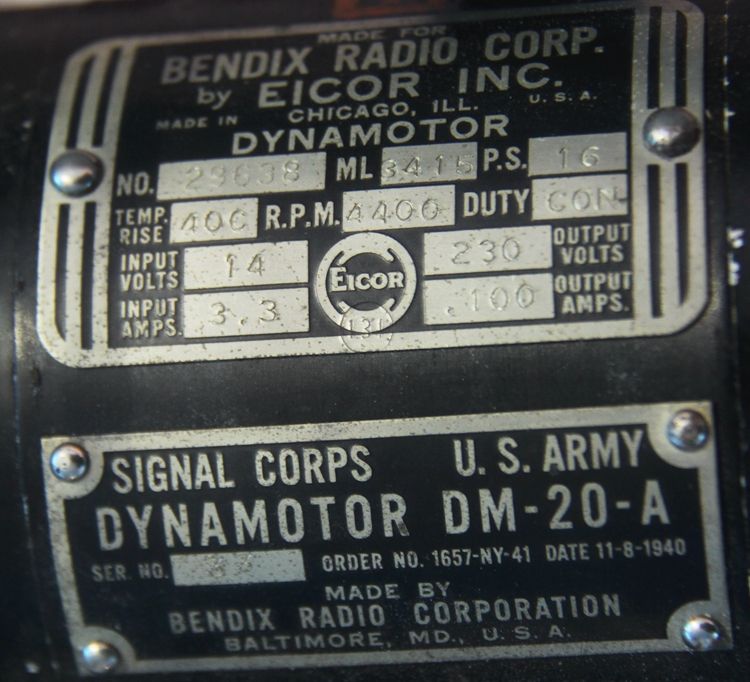

飛機旁邊陳列著發動機、輪胎、儀表、電機以及機組人員的私人物品。

展覽館雖然布置的很好,但我覺得,如果保留在現場,建個大棚子,也許更有意義。

我原本打算到墜機現場看看,展覽館的人說太遠了,起碼五六十公里,且無明顯山道可達。用衛星圖仔細觀察墜機點,我發現,墜機現場似乎距滇灘鎮非常近。這個鎮屬于騰沖,如此說來,當年尋找53號飛機的人們,從騰沖往北59公里到滇灘鎮,然后上山,豈不是更便利些?他們為什么舍近求遠呢?難不成是公布的經緯度有誤?

從1942年到1945年,駝峰航線始終保持著400多架運輸機和3000多位飛行員,進行著不間斷的飛行,飛行時間共計150萬小時,運輸總量超過65萬噸,內容包括油料、武器、彈藥、汽車、備件、藥品、醫療器材、機械設備,等等,返航時運輸我國的出口物資,主要是鎢砂、錫、桐油、豬鬃、水銀、生絲、茶葉。

駝峰航線是世界上規模最大,時間最長的空中戰略橋梁。為此,擁有100架運輸機的中航公司,損失了一半;美軍有超過500架飛機墜毀,468個美國和46個中國機組人員犧牲,犧牲人員總數超過1500人。羅斯福總統破例給空運總隊頒獎,因為這樣的嘉獎以往只授予戰斗部隊。

駝峰飛行員漢克斯卻輕描淡寫地說:在駝峰航線上來回飛行,其實是件很普通的事,就像駕駛福特或者凱迪拉克轎車出去兜風。到昆明時,我們運載著武器、彈藥、汽油,然后再把中國士兵送到印度軍訓。我在2年多的時間里飛了450個來回,總共為中國運輸了三四千噸的物資以及人員,但是還有比我飛行的次數更多的人,他們也都是中航公司的飛行人員。

面對困難,如果保持樂觀,意志足夠強大,困難就會敗退。

摘自《國家記憶》,美國通信兵拍攝

離開紀念館,駕車轉了一個彎,片馬消失在我的視野里,這次旅行當中的的滇西部分,在53號飛機面前,畫上句號。隨后,我將駕車前往四川與重慶。

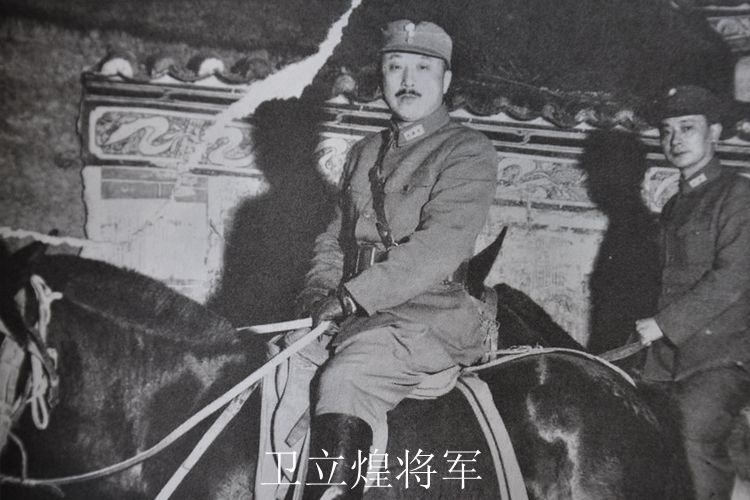

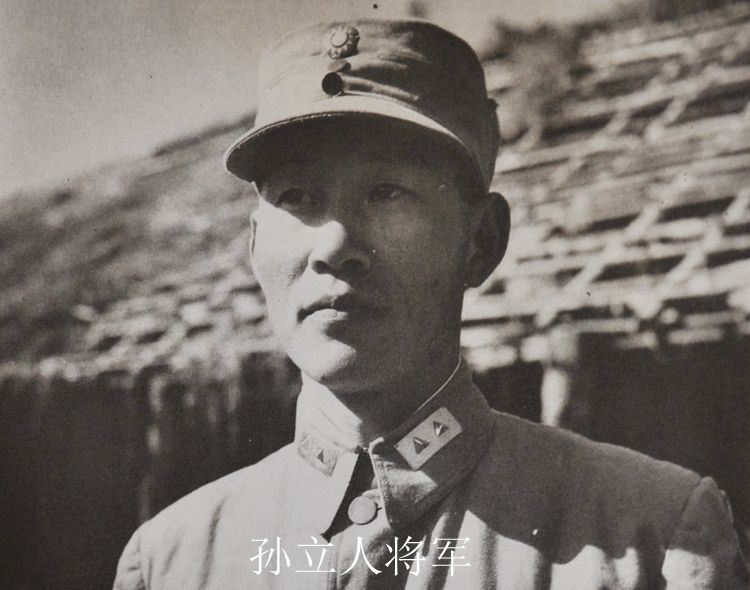

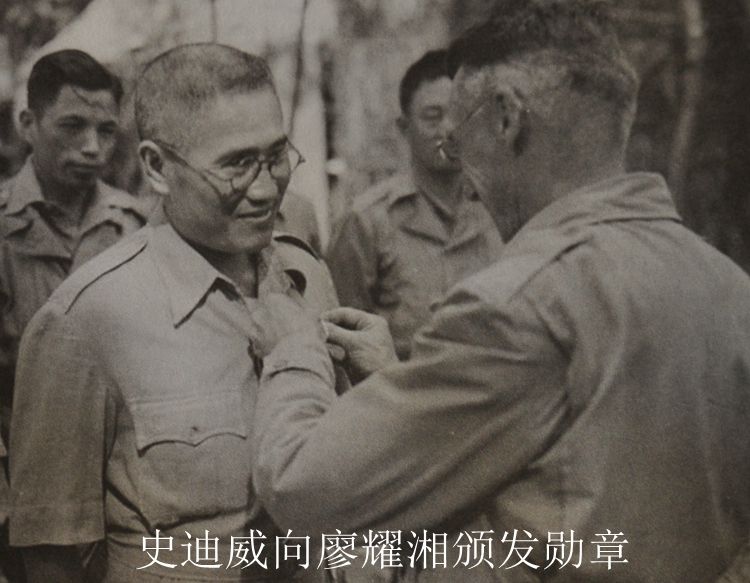

記住這幾位在滇西戰役的民族英雄吧,其實還有很多、很多。

衛立煌:安徽人,中國遠征軍總司令,全面指揮滇西戰役。1945年4月出任中國陸軍副總司令。內戰時,擔任東北“剿總”總司令,后被撤職,1949年出走香港,1955年返回北京,1960年在京病逝,享年64歲。

霍揆章:湖南人,黃埔1期畢業,滇西戰役時,任第20集團軍總司令,率軍渡過怒江,攻下高黎貢、騰沖,1953年在臺灣去世,享年52歲。

宋希濂:湖南人,陸軍大學1期,滇西戰役時任第11集團軍總司令,率軍渡過怒江,攻下松山、龍陵、芒市、畹町等地。1949年在內戰中被俘,1954年轉入北京功德林戰犯管理所,1959年獲釋,任全國政協文史資料委員會委員,1980年赴美定居,1993年在美國去世,享年86歲。

孫立人:安徽人,清華大學畢業后赴美留學,在弗吉尼亞軍事學院讀軍事。遠征軍出征時任新38師師長,曾派113團解救被日軍圍困的7千英緬軍。改編為駐印軍后,新38師擴編成新1軍,擊潰日軍18師團。內戰時,因與杜聿明不和,調離戰場。1948年派往臺灣,1954年因與蔣介石不和被軟禁,1988年恢復自由,1990年11月19日在臺中去世,享年90歲。

廖耀湘:湖南人,黃埔6期畢業,后派往法國軍校深造。遠征軍出征時任新22師師長,改編為駐印軍后,新22師擴編為新6軍,在緬北戰場戰績頗佳,先后殲滅日軍12000余人。1948年10月,廖耀湘在內戰中被俘,關押在北京功德林戰犯管理所,1961年獲釋,任全國政協文史資料委員會專員,1968年12月2日,62歲的廖耀湘在批斗會上,因心臟病突發,逝世于北京。

下篇游記預告:感受抗戰之十四(明日發布),點擊下圖可直接進入。

將士在前線與日軍搏殺,學者在后方,用另一種形式為國家貢獻著自己的力量。他們都是偉大的人,都是永遠值得尊敬的人。他們的足跡離我們并不遠,從云南返回北京的路上,在宜賓,我親身感受到了。

車訊網

車訊網